在人類探索未知的壯闊史詩中,總有一些名字閃耀在永恒的星河。楊振寧先生就是這樣一位照亮了現代物理學天空的科學家。

這位享譽世界的物理學家、諾貝爾獎獲得者、中國科學院院士、清華大學教授,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103歲。

楊先生走后,有人細數他在物理世界筑就的豐碑,有人懷念他在百年人生里至真至純的品格,還有人感謝在前行路上他曾帶給自己的無限力量。縱觀他曾走過的路,不少人還逐漸發現:楊振寧家族的教育理念,也處處值得我們借鑒。

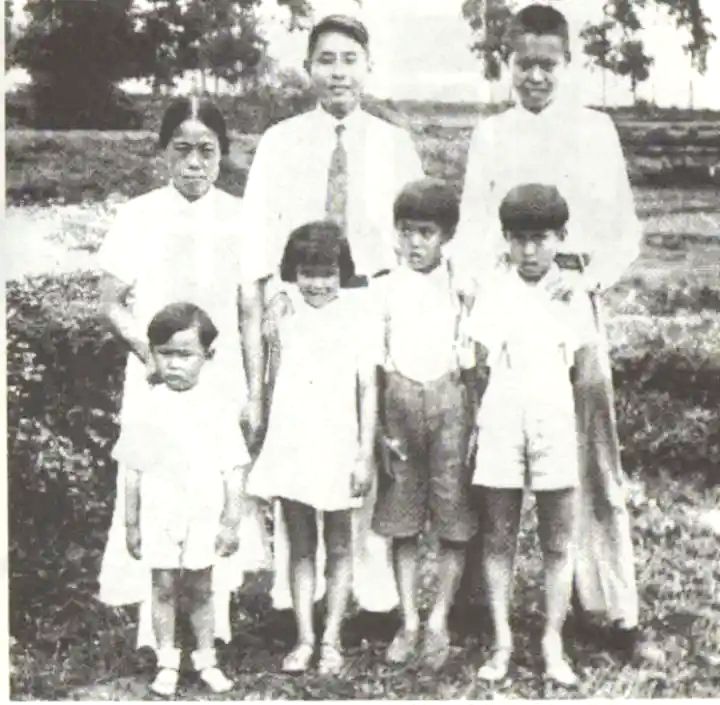

楊武之一家于昆明龍院村,后排右一為楊振寧。新華網

楊武之一家于昆明龍院村,后排右一為楊振寧。新華網

成長故事

父親的引導:慢慢來不著急

楊振寧的父親楊武之在楊振寧出生一年后便留學美國,在芝加哥大學攻讀數學博士學位,1928年學成回國,被廈門大學聘為教授;后來楊振寧1945年赴美留學時,也正是就讀于芝加哥大學。

楊武之歸國后,發現楊振寧聰明懂事,非常高興。父親楊武之教給他來自西方的學科知識,比如用大球小球來模擬太陽、地球、月亮的運動,以及英文字母“abcde”,還有一些我國古代算術問題,比如“雞兔同籠”和“韓信點兵”。

“我十歲左右的時候,父親已經知道我學數學的能力很強;到了十一歲入初中的時候,我在這方面的能力更充分顯示出來。”對于兒子的這份天資,楊武之早有察覺,但并沒有拔苗助長,楊振寧曾對此深有感觸,“父親書架上有許多英文和德文的數學書籍,我常常翻看。從《數論》到《有限群論》,因為當時我的外文基礎不夠,所以看不懂細節。我曾多次去問父親,他總是說‘慢慢來,不要著急’,只偶然給我解釋一兩個基本概念。”

楊武之這種“慢慢來,不要著急”的教育思想,正是使楊振寧身心得到全面健康發展的基石。楊振寧回憶父親說:“回想起來,他當時如果教我解析幾何和微積分,我一定學得很快,會使他十分高興。可是他沒有這樣做。”在楊振寧初一升初二的那個暑假,父親請歷史系大學生教楊振寧《孟子》,“所以在中學的年代我可以背誦《孟子》全文。”

1977年,楊振寧(右)在北京與母親羅孟華在一起。 新華社發

1977年,楊振寧(右)在北京與母親羅孟華在一起。 新華社發

母親的力量:意志堅強 無條件愛孩子

楊振寧一次在接受北京電視臺節目訪問時提及母親。當時的他回憶:“我人生的前23年基本上都是跟我母親在一起的。我母親雖是一個舊式的女人,但是一個意志非常堅強的人。抗戰時期我們在昆明,經濟非常困難,光靠我父親的薪水生活是遠遠不夠。我們一家人能夠撐下來,與我母親的操勞跟堅強的意志有非常密切的關系。我跟我母親的關系可以說是非常簡單。但我們彼此都知道我們的關系是絕對的,對對方的愛是沒有任何疑義的。這個也是我覺得我人生中很幸運的事。”

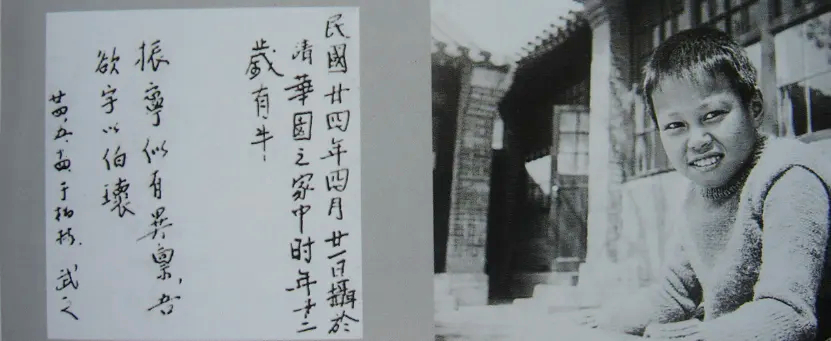

1935年楊振寧于清華園西院11號楊家院中。遠在柏林念子心切的楊武之在照片背后寫下:振寧似有異稟,吾欲字以伯瓌。(清華大學供圖)

教育理念

從楊振寧的成長故事,我們從中感悟到幾條家庭教育“黃金法則”。

一、拉開人與人差距的,是目標和興趣。

年少時的楊振寧,不僅學習成績優異,還在數學方面有著過人的天分與興趣。父親楊武之發現這些后,便引導他慢慢學習,培養興趣與幫助他樹立遠大志向。

沒有方向的跑車,再快也只是原地打轉;有了熱愛的指引,即使是自行車也能抵達遠方。

做法:

1、善于發現孩子的優點:每個孩子都有擅長的領域,父母要做一個有耐心的觀察家,多鼓勵孩子去實現人生的多種可能。

2、 給予孩子選擇的權利:興趣往往在自由中生長,避免屢次否定孩子的愛好;也不要讓孩子替你實現夢想,父母做好孩子生命中的那盞明燈,剩下的交給孩子自己。

3、允許試錯,接受改變:孩子的興趣可能會變,比如這個月喜歡跳舞,下個月喜歡下棋,這很正常。不要因為孩子“三分鐘熱度”就批評他,反而要鼓勵他“多嘗試才能找到真正喜歡的”。

二、決定孩子未來的,從不是大道理而是小習慣。

無論是在學術研究中,還是在家庭教育上,父親楊武之的“滲透法”對楊振寧的影響很大。楊振寧小時候,家里的學術氛圍十分濃厚,父親除了培養他的學習興趣外,還會帶他閱讀各類書籍,不斷提升他的思想認知。他也由此養成了閱讀與思考的習慣。

教育家葉圣陶先生也說過:“教育之根本在于習慣養成。良好的態度與方法,需轉化為日常習慣,以便隨時展現與應用,受益終身。”讓好習慣逐步滲透孩子的學習、生活,這樣能讓孩子終生受益。

做法:

1、堅持讀書:每天固定時間,父母陪孩子一起根據孩子的興趣選書、看書;把書放在家里顯眼的地方,比如客廳、臥室、衛生間,讓孩子隨手就能拿到。

2、學會管理時間:讓孩子自己制定時間表,比如幾點寫作業、幾點閱讀,父母只做監督者,不做催促者。

三、父母擁有穩定的內核,是成就教育的關鍵要素。

現實生活中,常聽到一些父母抱怨:“孩子成績不穩,一道題做錯一次又一次,學習總是磨磨蹭蹭,到底要怎么教?”“別人家孩子會的東西那么多,我家孩子怎么在藝術方面沒有一點天賦,真的很焦慮.....”

其實很多時候,教育的問題不是條件不足,而是內核不穩。所謂“內核穩”,就是情緒穩定、心態平和,不會因為孩子的一點小事就崩潰,不會因為別人的評價就焦慮。

楊振寧的父親楊武之一直堅持的教育理念“慢慢來,不要急”正是源于穩定的內核。

做法:

1、反焦慮:父母要學會管理自身情緒,當感到焦慮時,先暫停與孩子互動,通過深呼吸、短暫離開等方式平復情緒;與孩子溝通時,用平和陳述替代焦慮警告。

2、反脆弱:適度放手,培養孩子獨立應對挫折和人生變化的能力及心態,父母要增強心理韌性,調整認知模式,學會區分事實與評價;敢于陪伴孩子試錯,才能發現無限可能。

3、反內耗:減少無意識的攀比,拒絕完美執念,接納孩子在不同成長階段的各種變化,明確對孩子最關鍵的品質培養方向,如“責任感”“同理心”“抗挫力”,減少對無關信息的過度關注。

4、關注孩子的三觀養成,樹立正向價值觀:這是成長的核心。比如責任,讓孩子知道自己要對自己的行為負責;比如尊重,家人之間要互相尊重等等。

5、給孩子“無條件的愛”,給予他安全感:安全感是人格的“基石”。無條件的愛不是縱容,而是滿滿的愛讓孩子明白:你勇敢向前走,家永遠是你最堅固的底氣。

教育的焦慮,往往源于對標準答案的追求。我們總在問“怎樣才能把孩子教好”,卻忘了每個孩子都是獨一無二的種子,需要適合的培育方式。當父母放下焦慮,用心陪伴,孩子自然會沿著成長的軌跡,長成最好的模樣。